Aulas hospitalarias, una esperanza de vida para niños con enfermedad crónica

Hospital classrooms, a life expectancy for children with chronic illness

Salas de aula hospitalares, uma esperança de vida para crianças com doença crónica

Aulas hospitalarias, una esperanza de vida para niños con enfermedad crónica

PANORAMA, vol. 17, núm. 32, 2023

Politécnico Grancolombiano

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Recepción: 08 Noviembre 2022

Aprobación: 14 Junio 2023

Resumen: Esta investigación nace del interés de indagar y conocer entornos educativos fuera de la enseñanza regular, en este caso, la pedagogía hospitalaria y la educación inclusiva, las cuales atienden académicamente a niños, niñas y jóvenes en estado de enfermedad crónica, evitando que no se genere retraso en su proceso académico ni en su vida. Una pedagogía en donde se involucren y trabajen todos los aspectos integrales del ser humano, teniendo en cuenta la recreación, lo intelectual, la orientación y el apoyo psicológico que le puede ayudar a afrontar el cambio de vida, y los cuidados que debe tener por su nueva condición. Teniendo en cuenta la formulación del problema, donde se aplica un enfoque cualitativo bajo un esquema metodológico de tipo descriptivo, con una muestra de 30 niños con enfermedades crónicas, aplicando entrevista semi estructurada y observación no participativa a los padres de familia y personal médico que se involucra en el día a día con pacientes de patologías crónicas. En los resultados se evidenció que en los hospitales y clínicas no poseen personal, infraestructura, espacios ni elementos para brindar servicios educativos a los niños hospitalizados. Es importante concluir que debido al número de niños hospitalizados y a los prolongados tiempos que deben permanecer atendiendo su tratamiento, es necesario que las instituciones de salud adopten las aulas hospitalarias, no solo como medida para garantizar el derecho a la educación de sus pacientes, sino como medio efectivo para contribuir a la recuperación de su salud física y emocional. Lo que se busca es que la educación con pedagogía curativa sea trabajada con un equipo multidisciplinar, que involucre a padres de familia, médicos, psicólogos, cuidadores, en donde cada niño y joven hospitalizado sienta apoyo y vea que su futuro sí puede mejorar.

Palabras clave: Metodología, pedagogía curativa, educación inclusiva, hospital, enfermedad.

Abstract: This research exercise arises from the interest of looking at and knowing educational scenarios outside the regular school, in this case, hospital pedagogy and inclusive education, which academically serve children and young people in a state of chronic illness, avoiding that no delay is generated in their academic process or in their life. A pedagogy where all the integral aspects of the human being are involved and worked, taking into account the recreation, the intellectual, the orientation and the psychological support that can help him face the change of life, and the care he must have for his new condition. Taking into account the formulation of the problem, where a qualitative approach is applied under a methodological scheme of descriptive type, with a sample of 30 children with chronic diseases, applying semi-structured interview and non-participatory observation to parents and medical personnel who are involved in the day to day with patients of chronic pathologies. The results showed that hospitals and clinics do not have personnel, infrastructure, spaces and elements to provide educational services to hospitalized children. It is important to conclude that due to the number of hospitalized children and the long periods they must remain attending to their treatment, it is necessary for health institutions to adopt hospital classrooms, not only as a measure to guarantee the right to education of their patients, but as an effective means to contribute to the recovery of their physical and emotional health. What is sought is that education with curative pedagogy is worked with a multidisciplinary team, involving parents, doctors, psychologists, caregivers, where each child and young person hospitalized feels support and sees that their future can improve.

Keywords: Methodology, curative pedagogy, inclusive education, hospital, disease.

Resumo: Este exercício de investigação resulta do interesse de olhar e conhecer cenários educativos fora da escola regular, neste caso, a pedagogia hospitalar e a educação inclusiva, que servem academicamente crianças e jovens em estado de doença crónica, evitando que não se provocam atrasos no seu processo académico ou na sua vida. Uma pedagogia onde todos os aspetos integrais do ser humano estão envolvidos e trabalhados, tendo em conta a recreação, o intelectual, a orientação e o apoio psicológico que o podem ajudar a enfrentar a mudança de vida, e os cuidados que deve ter para a sua nova condição. Tendo em conta a formulação do problema, em que é aplicada uma abordagem qualitativa ao abrigo de um esquema metodológico de tipo descritivo, com uma amostra de 30 crianças com doenças crónicas, aplicando entrevistas semi-estruturadas e observação não participativa aos pais e ao pessoal médico que se encontram envolvidos no dia-a-dia com doentes de patologias crónicas. Os resultados mostraram que os hospitais e clínicas não dispõem de pessoal, infraestruturas, espaços e elementos para prestar serviços educativos a crianças hospitalizadas. É importante concluir que, devido ao número de crianças hospitalizadas e aos longos tempos em que devem continuar a frequentar o seu tratamento, É necessário que as instituições de saúde adotem salas de aula hospitalares, não só como medida para garantir o direito à educação dos seus doentes, mas como um meio eficaz de contribuir para a recuperação da sua saúde física e emocional. O que se procura é que a educação com pedagogia curativa seja trabalhada com uma equipa multidisciplinar, envolvendo pais, médicos, psicólogos, cuidadores, onde cada criança e jovem internados sente apoio e vê que o seu futuro pode melhorar.

Palavras-chave: Metodologia, pedagogia curativa, educação inclusiva, hospital, doença.

INTRODUCCIÓN

Las aulas hospitalarias reciben este nombre por ser escenarios que se encuentran en un ambiente hospitalario y su innovación pedagógica (Bernal, 2012). A nivel internacional, en Europa se encuentra establecido en el marco normativo, según lo manifiesta (García, 2012. p.3)

La Pedagogía Hospitalaria se encuentra en la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por el Parlamento Europeo en 1986, en el que se reconoce el derecho de todo niño a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, y en la Asociación Europea de Pedagogos Hospitalarios (HOPE), con sede en Bruselas. (Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados. Resolución del Parlamento Europeo Doc. A 2-25/86, DOCE 13 de mayo de 1986)

En Latinoamérica, países como México, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile y Perú han desarrollado las escuelas hospitalarias con el objetivo de promover los derechos educativos de los niños en situación de enfermedad, a través de trabajos de investigación, además de organizar las Jornadas Nacionales e Internacionales sobre Pedagogía Hospitalaria y el Derecho a la Educación del Niño Hospitalizado. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2006).

A nivel nacional se encuentra la Fundación Cardioinfantil, el Hospital de la Misericordia, la Fundación Telefónica y la Fundación HOMI, en asocio con las Secretarías Distritales de Salud y de Educación en Bogotá, vienen implementado la propuesta de Aulas Hospitalarias desde 2010; la propuesta dio como resultado que para el año 2014 más de 13.000 estudiantes fueron atendidos (Martínez, et. Al, 2016). Otra de las instituciones en contar con aula hospitalaria en Colombia es el Instituto Nacional de Cancerología, experiencia que tiene 10 años; es la primera y única aula, en este momento, en contar con el aval oficial de la Secretaría de Educación del Distrito, para promover niños de un grado escolar a otro para educación preescolar y básica primaria

Los niños y jóvenes que padecen enfermedades crónicas como cáncer o problemas renales y que requieren hospitalización debido a los largos períodos de convalecencia, se ven obligados a dejar de lado su aprendizaje escolar. Ellos son apoyados por los padres de familia, quienes son los encargados de ayudarlos a realizar la mayor parte de sus actividades, de ocuparles el tiempo, de entretenerlos, de escucharlos y de darles orientación, sea positiva o negativa frente a lo que ellos viven. Además de esto, comparten su tiempo con los médicos y los enfermeros, ya que por sus tratamientos necesitan apoyo y orientación, vinculando así la parte psicológica, según lo manifiesta Garrido, et al. (2021); en donde se puede ofrecer una intervención individual o colectiva, porque puede llegar a sus padres también.

Esta intervención se consigue a través de la Pedagogía Hospitalaria, la cual permite continuar su proceso educativo, realizar actividades lúdicas, brindar una orientación familiar y personal. Esta acción se consigue a través de un formador de aula hospitalaria, quien se debe interesar por romper los paradigmas en la educación con metodologías tradicionales. Es decir, debe ser alguien flexible frente al alcance y límites de las metas que se propongan, como lo menciona Fernández (2000), al identificar la importancia de una estrecha coordinación para que todos los profesionales involucrados en el cuidado de los niños enfermos puedan trabajar en equipo para brindar una atención integrada. Vemos entonces la relevancia y la necesidad de interacción que se debe tener con los padres de familia, o en su defecto con los cuidadores, vinculando al cuerpo médico para identificar necesidades de aprendizaje frente a sus cuidados, tratamientos y ser un verdadero apoyo para el niño y su familia. Como orienta (Del Valle y Villanezo, 1993, p.141) aclaran que:

La Pedagogía Hospitalaria no es una ciencia cerrada, sino multidisciplinar, que se encuentra todavía delimitando su objetivo de estudio para dar respuesta a aquellas situaciones que, en la conjunción de los ámbitos sanitarios y educativos, la sociedad va demandando, haciéndose igualmente necesarios programas de atención al niño convaleciente.

Los educadores no solo ayudan, sino que además brindan una educación de calidad, lo que es un reto porque se debe tener en cuenta la realidad por la que atraviesa el niño o joven hospitalizado, situación que está cargada de factores negativos de todo tipo.

Otro factor de riesgo que vive es la ruptura de su ambiente familiar y social. Se vive una separación brusca de juegos, de interacción con sus amigos, su estudio y familia, para un ingreso forzado a un centro médico en donde para él (niño o joven enfermo) no es fácil integrarse a una conversación, no tiene sitios de juegos, de esparcimiento que le permitan la socialización con sus semejantes, además de sentir miedo, zozobra frente a lo que le ocurre y comienza a sentir tristeza, aburrimiento, a ser una persona individualista, sin olvidar la percepción que tiene su familia frente a él (Jiliberto, 2023).

Estos factores de riesgos que se encontraron a lo largo de la investigación, y teniendo en cuenta que lo que se desea es que esta situación de enfermedad pase a ser una experiencia constructivista y se dé oportunidad a la expresión, a la comunicación de lo que vive y desea aprender, lleva a mirar con más exactitud que la metodología acertada es la mixta, que involucre la escucha, el trabajo cooperativo, y además le permita al niño o joven enfermo alcanzar mejor su etapa educativa llevándolo a la igualdad que tiene todo ser humano a la educación con calidad (Koller y Stoddart, 2021).

Con esto se orienta para que se trabaje con la metodología de Emilia Reggio, donde se toma a los niños como constructores de su conocimiento, donde nos orienta que “si los niños tienen verdaderos derechos, entonces deben tener las oportunidades para desarrollar sus inteligencias y poder estar listos para el éxito" (Reggio, 2007, párr.1), y es lo que se quiere cambiar con la creación de las Aulas Hospitalarias, proponiendo que el niño sea el constructor de conocimiento, identidad y cultura, buscando que esta experiencia sea tan fuerte que a pesar de su estado de salud no se convierta en un obstáculo que lo separe de su proceso de pertenecer a su cultura.

Es pertinente resaltar a Hawrylak y Rubio (2014) quienes reflexionan sobre las necesidades educativas de los niños con enfermedades crónicas, que permanecen largo periodo de tiempo internados.

Los recientes estudios sobre el colectivo del alumnado con Enfermedades Minoritarias ponen de manifiesto que tienen necesidades sanitarias, sociales y educativas, y que estas deben ser satisfechas tanto por los correspondientes servicios sanitarios como por los servicios sociales y educativos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades y la de sus familias. (Tomberli y Ciucci, 2021, p.10,11)

MÉTODO

En este trabajo de investigación se utilizan estrategias propias del enfoque cualitativo, en donde se procura entrar en la realidad con el fin de conocerla, comprenderla, describirla y analizarla, según Hernández y Mendoza (2018). Se adopta un diseño descriptivo, y se procede mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada a los padres.

La obtención de la información se hizo a través de la técnica de la observación no participante, para lo cual se diseñó una guía de observación. El objetivo de la observación es establecer el diagnóstico de la situación de los niños en términos de su condición educativa dentro de la institución hospitalaria, y de ese modo identificar si existe o no la necesidad de establecer aulas hospitalarias en las instituciones estudiadas.

Se observa a los niños y su comportamiento, y se registra la información obtenida para su posterior análisis. La observación que se hace a los niños es no participante, porque la investigadora no tiene autorización de dialogar con ellos, aunque son ellos los sujetos con el hecho o fenómeno que trata de investigar, en este caso, la situación escolar de los niños.

Este diseño permite identificar y considerar, para efectos de la investigación, los juicios, las opiniones y las reacciones, no solo de los padres, sino también de los niños. La observación es no participante, dado que, en este caso, a pesar que la investigadora está cerca de los niños, la información se obtiene sin intervenir con ellos ni con sus padres, y tampoco con los hechos que ocurren en el contexto de la hospitalización. Se realiza de manera estructurada, puesto que para realizarla se acude al uso de una técnica como es la observación de campo, dado que se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados, en este caso, en el hospital y en la clínica, y no en un laboratorio o en un grupo controlado. Se trabajó con una población de niños hospitalizados en el Hospital Universitario y la Clínica Uros de la ciudad de Neiva, incluyendo a los padres y los profesionales de la salud encargados de su tratamiento y cuidado.

El muestreo utilizado para seleccionar a los sujetos fue no probabilístico por conveniencia, dado que se decidió trabajar con los niños que se encontraban hospitalizados en el desarrollo de trabajo de campo de la investigación. El momento en que se hizo la investigación dependió de la concesión de permisos por parte de la administración de los centros hospitalarios, de tal modo que la selección de las horas de la observación y la aplicación de los instrumentos no se hizo al libre albedrío, sino obedeciendo a las políticas de los centros hospitalarios.

Se decidió vincular a niños hospitalizados durante el periodo de estudio, comprendido entre el 1 de mayo y el 10 de agosto de 2018. La muestra estuvo constituida por 30 niños del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva y 15 niños de la Clínica Uros de la misma ciudad. El primero es una Empresa Social del Estado, por lo tanto, se trata de una entidad de carácter estatal, y la segunda es una clínica privada.

En el estudio se incluyeron los niños que se encontraban hospitalizados en ese momento y que estaban en edad escolar, esto es, de los 5 a los 17 años. Para este caso en particular, se decidió enfocar el estudio en los niños que por edad corresponden a los grados de primaria y bachillerato (5 a 15 años), sin embargo, se incluyeron unos pocos adolescentes de 16 y 17 años, debido a su condición de salud, aún debían terminar su bachillerato y que por lo tanto serían estudiantes potenciales de las aulas hospitalarias, si se llegaran a implementar.

Se incluyó en el estudio a 30 de familias, las cuales se escogieron al azar, atendiendo su disponibilidad de tiempo y predisposición para participar, y se les hizo una entrevista semiestructurada. Se incluyeron también 11 miembros del personal profesional de la salud, de los cuales seis son médicos, cinco son enfermeras, a quienes también se les aplicó una entrevista semiestructurada.

La información sobre la situación de los niños en términos de su condición de escolaridad fue extraída de las entrevistas con los padres, la cual se aplicó a un grupo de ocho familias que tienen niños en la unidad cancerológica y renal del Hospital Universitario y la Clínica Uros. Adicional a lo anterior, se obtuvo información a partir de los registros de las instituciones incluidas en el estudio, sobre el número de niños internos y los periodos de hospitalización.

Dentro de los instrumentos aplicados, tenemos las entrevistas semiestructuradas dirigido a los padres o representantes de niños hospitalizados. Fue elaborado y aplicado con el propósito de obtener información sobre el conocimiento que tienen los padres en relación a la atención educativa y a los cuidados de la salud de sus hijos en el contexto hospitalario. Y entrevista semiestructurada dirigida al personal especialista. El propósito del instrumento es obtener información sobre la percepción que tiene el personal médico en relación con la atención educativa del niño en el contexto hospitalario.

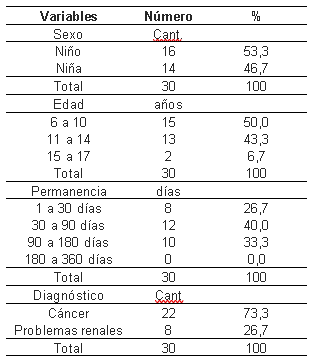

Información extraída de las entrevistas realizadas a los padres y de los registros del Hospital Universitario Hernando Moncaleano. De los 30 niños con enfermedades crónicas relacionadas con el cáncer y problemas renales internados en el centro hospitalario, un total de 16 son niños y 14 son niñas, lo que indica una distribución porcentual de 53,3 y el 46,7 respectivamente.

Tabla 1.

Información de niños hospitalizados en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano

Información estadística tomada de los reportes presentados por la institución de salud “Hospital Universitario Hernando Moncaleano”, de la ciudad de Neiva, Huila.

Las edades están distribuidas entre los 6 y los 17 años, el grupo que predomina es el de los niños de 6 a los 10 años. Con relación a la permanencia en el hospital, los periodos de hospitalización varían ente menos de un mes hasta los seis meses y más, siendo el rango más predominante entre los 30 y 90 días. De 30 de los niños internados en el Hospital Universitario incluidos en el estudio, 22 padecían de cáncer y 8 de problemas renales. Ver tabla 1.

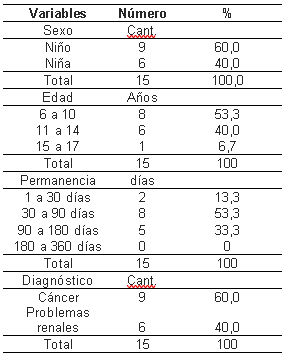

De la información extraída de las entrevistas realizadas a los padres y de los registros de la Clínica Uros, de los 15 niños con enfermedades crónicas relacionadas con el cáncer y problemas renales hospitalizados, nueve son niños y seis son niñas, lo que equivale a un 60% de niños y un 40% de niñas. Las edades están distribuidas entre los 6 y los 17 años, el grupo que predomina es el de los niños de 6 a los 10 años. De 15 de los niños internados en la Clínica y que fueron incluidos en el estudio, nueve padecían de cáncer y seis de problemas renales. Ver tabla 2.

Tabla 2.

Información de los niños hospitalizados en la clínica Uros de la ciudad de Neiva

Información estadística tomada de los reportes presentados por la institución de salud “Clínica Uros”, de la ciudad de Neiva, Huila.

Al igual que en el Hospital Universitario, no se tomaron en cuenta otras enfermedades; por lo general, estas no originan periodos largos de hospitalización. A partir de la observación cualitativa, y de acuerdo con la entrevista semiestructurada con los padres, se evidenció que los niños no reciben educación formal dentro del centro hospitalario, ni tampoco se evidencia algún tipo de relación entre las instituciones educativas de los niños y el centro médico.

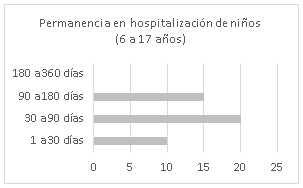

Teniendo en cuenta la información recopilada se determina que, en relación con la permanencia en las dos instituciones de salud, los periodos de hospitalización varían entre menos de un mes hasta los seis meses y más, siendo el rango más predominante ente los 30 a 90 días. Ver gráfico 1.

Gráfico 1

Permanencia de hospitalización de niños en las instituciones de salud objeto de estudio

Nota: Informe estadístico de permanencia hospitalaria de niños con enfermedades crónicas, tomada de datos recopilados en las instituciones de salud; Hospital Universitario Hernando Moncaleano y Clínica Uros de Neiva, Huila.

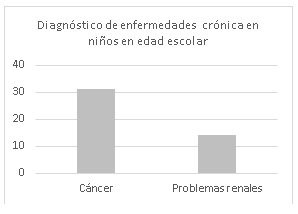

Con relación al diagnóstico de enfermedades crónicas de los niños en edad escolar, según el estudio realizado en las dos instituciones de salud de la ciudad de Neiva, a los 45 internados tanto en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano como en la Clínica Uros, y que fueron incluidos en la investigación, 31 padecían de cáncer y 14 de problemas renales. Ver gráfico 2.

Gráfico 2

Diagnóstico de enfermedades crónicas en niños en edad escolar hospitalizados en las instituciones de salud: Hospital Universitario Hernando Moncaleano y Clínica Uros de la ciudad de Neiva

Número de niños con diagnóstico de enfermedad crónica en edad escolar, tomada de datos recopilados en las instituciones de salud; Hospital Universitario Hernando Moncaleano y Clínica Uros de Neiva, Huila.

RESULTADOS

Se realizó un estudio en la capital del Huila, Neiva, para determinar la importancia de la creación de las aulas hospitalarias, y se encontró que la falta de esta figura hace que los niños y niñas queden aislados de sus sistemas educativos, dejándolos dentro de una población excluida de uno de los derechos fundamentales como es la educación.

La muestra que se obtuvo fue de una población de 45 niños-niñas, en la que se evidencia que la permanencia más alta de hospitalización está de 1 a 6 meses, con un porcentaje de 78%, y una vez dados de alta quedan hospitalizados en sus hogares, dejándolos en un ambiente de aislamiento lejos de sus entornos sociales como colegios, escuelas, espacios de recreación, parques, cuadras de sus casas en donde se encuentra con los de su mismo género.

Obteniendo unos resultados que se identificaron repuestas de los encuestados, en donde se pudo evidenciar que el 70% de los padres orientaron la necesidad inminente de que se continúe con la etapa del desarrollo escolar, para así evitar el aislamiento y el atraso educativo; además, el 100% de los padres identificaron que es necesario retirar a sus hijos del sistema de educación tradicional e integrar una nueva metodología de enseñanza, en donde se tenga en cuenta sus circunstancias de salud, para que no queden atrasados en sus procesos académicos.

De igual forma, se evidenció que el 100% del personal médico encuestado ve muy necesaria la creación de un espacio pedagógico en el cual se facilite su cuidado y continuidad escolar de los niños, orientando además en un 80% sobre el aislamiento de los niños rompiendo con su actividad escolar, y considera que estos están dentro del rango del 10% de padecer riesgo emocional.

Factores de riesgo

Al realizar el proceso de investigación se evidencia que los niños y niñas tienen un gran riesgo psicológico que los puede afectar, al estar aislados y lejos de los suyos; con esto se puede reconocer que manifiestan estados emocionales de aburrimiento y de ansiedad, y en muchos casos llevándolos a la parte de delirio que los aleja de su realidad, de su entorno y sobre todo de sus pares, esto es un 80%, ya que se encontró que muchos de los padres de familia alejan a sus hijos, debido a los cuidados de salud que se deben tener.

Proceso escolar

Es necesario y fundamental la búsqueda de un ambiente o espacio destinado dentro de la institución de salud o lugar cercano en el que los niños puedan verse, interactuar y socializar con su otro, y que puedan evidenciar que su realidad no es solo de ellos, sino que tienen una historia de salud muy parecida, generando mejoramiento anímico y de comprensión de la enseñanza.

El modelo pedagógico

Se requiere un modelo pedagógico e innovador híbrido que permita desarrollar unos resultados de aprendizaje inclusivo que fortalezcan las habilidades cognitivas y sociales de los niños en el micro currículo académico, buscando responder a la diversidad y necesidades de los estudiantes; además de permitir al niño salir de su esquema emocional y darle la tranquilidad de continuar su vida de forma normal. Los padres de familia afirman que sus hijos merecen un espacio de aprendizaje de calidad en el que logren aprender lo que requieren para su proceso escolar, donde al finalizar su tratamiento puedan continuar y así mejorar su futuro.

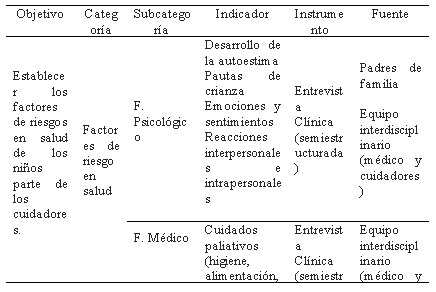

Tabla 3.

Indicadores de caracterización de aplicación de instrumento de investigación

Informe de objetivos y caracterización de indicadores de instrumento, tomado de datos primarios en la investigación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El enfoque principal para este proyecto investigativo parte de un modelo pedagógico e innovador híbrido que representa factores académicos y psicosociales para favorecer la continuidad escolar de la población de educación básica en condición de hospitalización.

El impacto al realizar el proceso de investigación se evidencia que los niños y niñas tienen un gran riesgo psicológico que los puede afectar, al estar aislados y lejos de los suyos; por tanto, el desarrollo de los resultados de aprendizaje inclusivo fortalece las habilidades cognitivas y sociales de los niños en el micro currículo académico. Las necesidades educativas especiales abarcan a la mayoría de las áreas curriculares y cambian en función de la naturaleza, del desarrollo o de las fases de las enfermedades, según Garrido et al. (2021).

Una vez realizada la pertinente investigación sobre diferentes aspectos de la pedagogía en las aulas hospitalarias y lo que ellas conllevan, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Un 50 % de la población objeto de estudio no identifica qué son las aulas hospitalarias, no tiene una idea clara de sus beneficios para sus hijos y un 50% reconoce la importancia de las aulas en donde la metodología puede ser lúdica para mejorar las necesidades educativas y emocionales.

El 70% de los padres de familia coinciden que necesitan un espacio pedagógico para cambiar su realidad, además de vincularlo al sistema educativo que en su totalidad se encuentra desvinculado. El 30% del personal hospitalario coincide que además de estas necesidades se debe formar un equipo multidisciplinario, que lleve a fortalecer la metodología propuesta.

Se comprobó que las actividades cognitivas de los niños, niñas y adolescentes interfieren en los procesos de adquisición en habilidades que les permitan mejorar las condiciones de interacción con su entorno social y académico.

Se estableció que la falta de oportunidad de pertenecer a un sistema educativo afecta la autonomía en su aprendizaje y, en consecuencia, trae la ruptura de una metodología que los lleve a escuchar y hacer escuchados, además de no trabajar en equipo, dando como resultado seres individualistas.

La propuesta de la metodología debe apoyarse en un modelo pedagógico que permita acoger los factores de riesgos en los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes desde una corriente constructivista en donde se vinculen acciones pedagógicas que permitan adecuaciones frente a su contexto donde se respete los ritmos de aprendizaje.

La coordinación existente entre los tres dominios que rodean la hospitalización infantil (familia, escuela y educador) es fundamental. Las aulas del hospital se enfocan en lograr un buen progreso académico para los niños mientras están allí, en lugar de ser dictadas por el horario diario. Tenemos una base externa. Las aulas hospitalarias tienen un modelo de enseñanza abierto y flexible; además de atención sanitaria, reciben apoyo psicológico y educativo, se cuenta con personal cualificado en el ámbito de la educación responsable de los servicios educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ajzen, I. (1991). Teoría general de las actitudes. Recuperado de: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8906/02CapituloParteI.pdf

Álvarez, C., y Maroto, J. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa. Gaceta de Antropología. https://www.researchgate.net/publication/229068734_La_eleccion_del_estudio_de_caso_en_la_investigacion_cualitativa

Bernal, J. (2012). De las escuelas al aire libre a las aulas de la naturaleza. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, (20), 171–182. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/areas/article/view/144721

Del Valle, M., y Villanezo, I. (1993). El niño enfermo de larga duración no hospitalizado. Una propuesta de intervención. La Pedagogía Hospitalaria en la actualidad. Libro de conferencias, comunicaciones e informes de las V Jornadas de Pedagogía Hospitalaria, 143-145. Oviedo.

García, F. (2012). Las Aulas Hospitalarias. Recuperado de: https://reddedalo.files.wordpress.com/2012/03/atencic3b3n-educativa-en-el-hospital.pdf

Garrido, J., Menéndez, C., Gómez, P., De la Cal, M., Bozalongo, S., y Torrado, E. (2021). Atención hospitalaria a adolescentes con cáncer en España: necesidades, recursos y modelo organizativo. Enfermería Clínica. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119302888

Gómez, J. (2007). Universidad de la Salle. Recuperado de: https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=ac4f56b6-5832-483a-9a7a-fe0e14370fa8&groupId=2211625

Hawrylak, M., y Rubio, C. (2014). Necesidades educativas, asistenciales y sociales especiales de los niños con enfermedades minoritarias: propuestas para una atención interdisciplinar. Revista de Educación Inclusiva, 7(3). https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/134

Hernández, F. (2018). La actitud hacia la educación en línea de estudiantes universitarios. Revista de investigación educativa RIE, 36(2). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6672718

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Obtenido de https://archive.org/details/hernandezetal.metodologiadelainvestigacion

Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw Hill. http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1385

Jiliberto-Fritis, F. (2023). Intervenciones para la educación inclusiva del alumnado en situación de enfermedad crónica: Scoping Review. Revista ConCiencia EPG, 8(1), 67 – 93. https://doi.org/10.32654/ConCiencia.8-1.6

Koller, D., y Stoddart, K. (2021). Enfoques que abordan la inclusión social para niños con discapacidades: una revisión crítica. Foro de Cuidado Juvenil Infantil 50, 679–699. https://doi.org/10.1007/s10566-020-09589-8

Martínez, C., Torres, L., y Álvarez, E. (2016). Aulas vivas y aulas hospitalarias: dos propuestas alternativas de enseñanza de las ciencias. https://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publicaciones/aulas_vivas_y_aulas_hospitalarias_dos_propuestas_alternativas_de_ensenanza_de_las_ciencias.pdf

Orantes, S. (2011). Viabilidad del “Modelo de Aceptación de la Tecnología” en las empresas mexicanas. Una aproximación a las actitudes y percepciones de los usuarios de las tecnologías de la información. Revista digital Universitaria, UNAM, 12(1). https://www.ru.tic.unam.mx/handle/123456789/1847

Reggio, E. (2007). Secretaria de Educación de Colombia. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-133936.html

Tomberli, L., y Ciucci, E. (2021). Sense of School Belonging and Paediatric Illness: A Scoping Review. Continuity in Education, 2(1), pp. 121–134. DOI: https://doi.org/10.5334/ cie.32. https://pdfs.semanticscholar.org/e569/dc37395dbc0a7aff4a7e9bda191a05790d13.pdf

UNESCO. (2006). Aulas hospitalarias. Reflexiones de la VIII jornada sobre pedagogía hospitalaria. UNESCO, Santiago de Chile. p.56, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000153274

UNESCO. (2014). Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223251s.pdf